「M&A後に人が辞める」リスクを防ぐには?キーパーソン離職を防ぐPMIの進め方

皆さん、こんにちは!M&Aのシナジー効果を最大化させるPMIの専門家、中小企業診断士のはださとる(PMI戦略コンサルタント)です。

羽田中小企業診断士事務所では、PMI支援を通じて「M&Aの成功」を実現するため、情報発信をしています。

今回の記事でわかること

・M&A後に人材が離職してしまう本当の理由とは?

・キーパーソンの離職を防ぐPMIコミュニケーションのコツ

・M&Aの成否を左右する「人」を軸にした戦略的PMIの考え方

近年、日本国内のM&A市場は急速に拡大し、特に深刻な後継者不足を背景とした事業承継型のM&Aが増加しています。多くの経営者にとって、M&Aは会社の未来を切り拓く重要な選択肢となっていますよね。

M&Aは、単に契約を締結して終わりではありません。その後の統合プロセスであるPMI(Post-Merger Integration)こそが、M&Aの真の成功を左右します。このPMIの重要性は少しずつ認知されてきましたが、多くの中小企業経営者からは「具体的に何をすればいいか分からない」「PMIでまず最初に注意すべきポイントはどこか?」といったご相談を頻繁にいただきます。

はださとる

はださとるこの「分からない」状態こそが、M&A後の事業継続を困難にする大きなリスクにつながるのです。

本コラムでは、M&Aの成功を阻む最大の課題である「キーパーソンの離職」に焦点を当て、その原因を深掘りし、いかにしてこのリスクを防ぎ、M&Aを真の成功へと導くか、その具体的な解決策を詳しく解説していきます。

PMIで真っ先に取り組むべき最重要課題

M&Aの検討段階では、事業シナジーや財務状況など、様々なことに目が行きがちです。しかし、M&A成立後のPMIにおいて、まず真っ先に取り組むべき最重要課題は何か。

結論から申し上げます。それは、事業の核となる「キーパーソンの離職を防止すること(リテンション)」です。

中小企業のM&Aにおいて、何よりも優先すべきはこの一点に尽きます。なぜなら、期待していたシナジー効果も、事業計画も、すべては「人」がいて初めて成り立つからです。

真っ先に取り組む課題が「キーパーソンの離脱を防止すること」だったとは…他の課題を優先していました…。

この最も重要な土台が崩れてしまっては、M&Aの成功はおろか、事業の継続すら危うくなってしまいます。

なぜM&Aで「キーパーソン」は辞めてしまうのか?

では、なぜM&Aを機に、それまで会社に貢献してくれた優秀なキーパーソンほど、いとも簡単に辞めていってしまうのでしょうか。その背景には、従業員が深く根付かせている心理的な要素があります。

そもそも、優秀なキーパーソンがなぜ、その会社で働き続けているのか。その理由を深く考えたことはありますか? 私は、主に2つの理由があると考えています。

1. 「経営者が好き」

現経営者の人柄や経営方針に強く共感し、そのリーダーシップに惹かれて働いているケースです。

2. 「会社が好き」

全社一丸となって目標に向かい、共に成長させていく一体感や企業文化に魅力を感じているケースです。

これらの満足感は、長年かけて培われた、従業員にとっての「働き続ける理由」そのものです。しかし、M&Aが成立すると、この基盤が一気に崩壊する可能性があるのです。

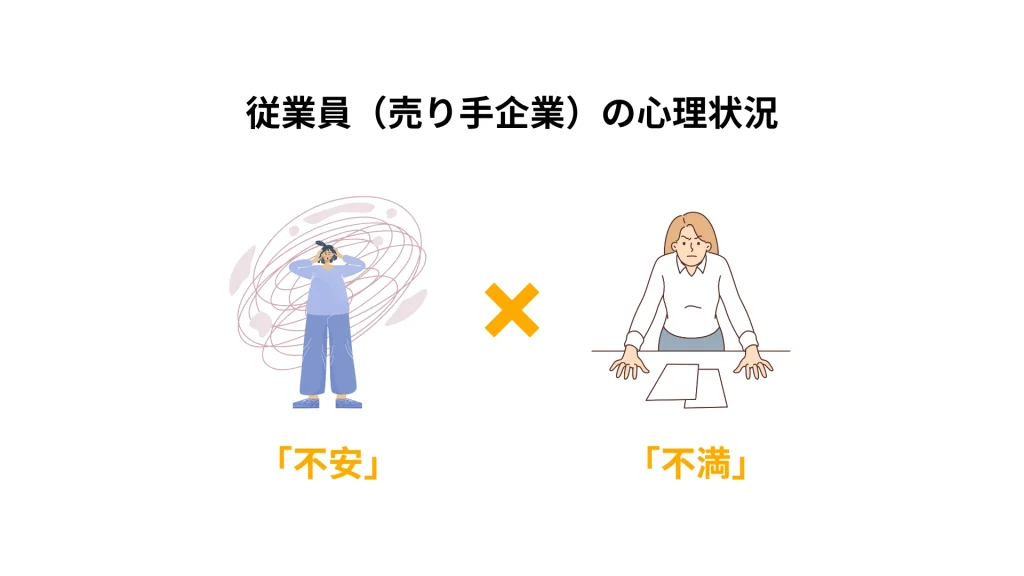

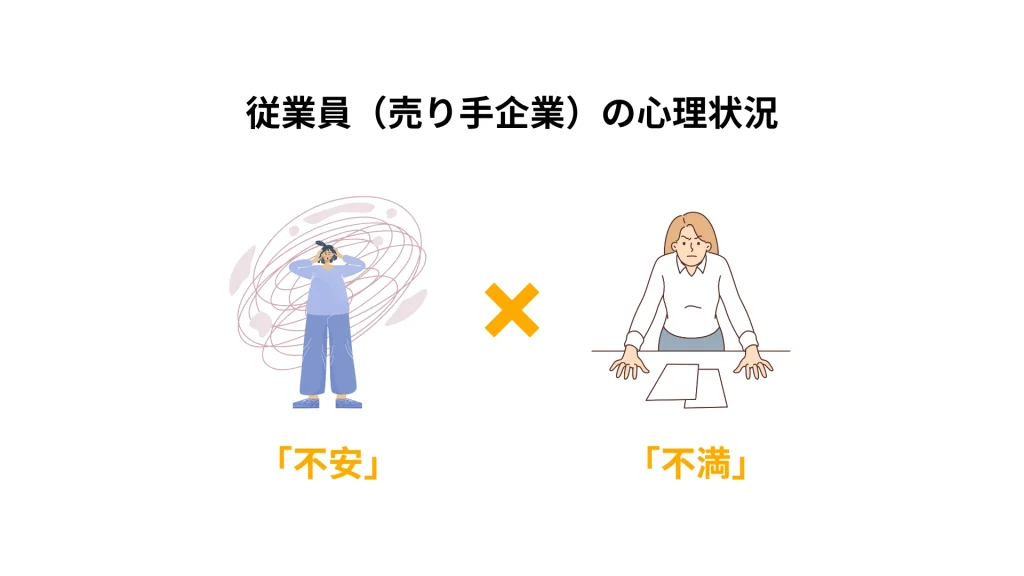

具体的には、従業員の心の中に、以下のような「不安」や「不満」が渦巻き始めます。

漠然とした「不安」

長年尊敬してきた社長は引退し、愛着のあった会社は「知らない会社」に買われてしまった。「これから仕事や生活がどう変化するのか」「新しい経営者や企業文化に馴染めるのか」「自分の役割や待遇はどうなるのか」…売り手企業の従業員はある日突然、出口の見えない巨大な不安に突き落とされます。

忙しくなる「不満」

PMIは多岐にわたる統合作業であり、従業員にとっては通常業務に加えて大きな負担となることが少なくありません。事務所の統合による通勤時間の増加や、会計ソフト・人事制度の変更など、新しい業務への対応を迫られます。従業員から見れば、M&Aは自分たちの知らないところで決められた「他人事」。それなのに、なぜ自分たちだけがこんな苦労をしなければならないのか、という不満が募ります。

「好きだった社長も会社もなくなった上、不安と不満だらけ…」といった気持ちを抱えていた場合、その社員が離職してしまう気持ちも分かりますね…

優秀な人材は、他社からも声をかけられていることが多いですから、M&Aが転職の「最後のひと押し」になりかねません。

気づけばキーパーソンが会社を去り、事業の継続すら困難になる、といった最悪のシナリオに陥るのです。

キーパーソンの離職を防ぐために、買い手がやるべきこととは?

この最も重要で、最も難しい問いに対する答え。それは、「何のためのM&Aかという戦略を、買い手経営者自身の言葉で伝え、“腹落ち感”を得てもらうこと」にあります。

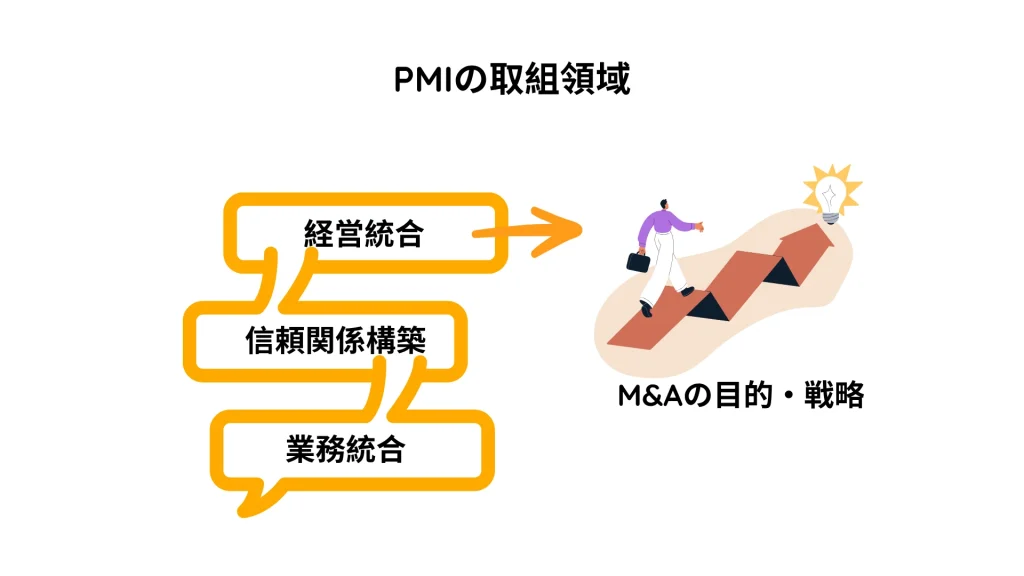

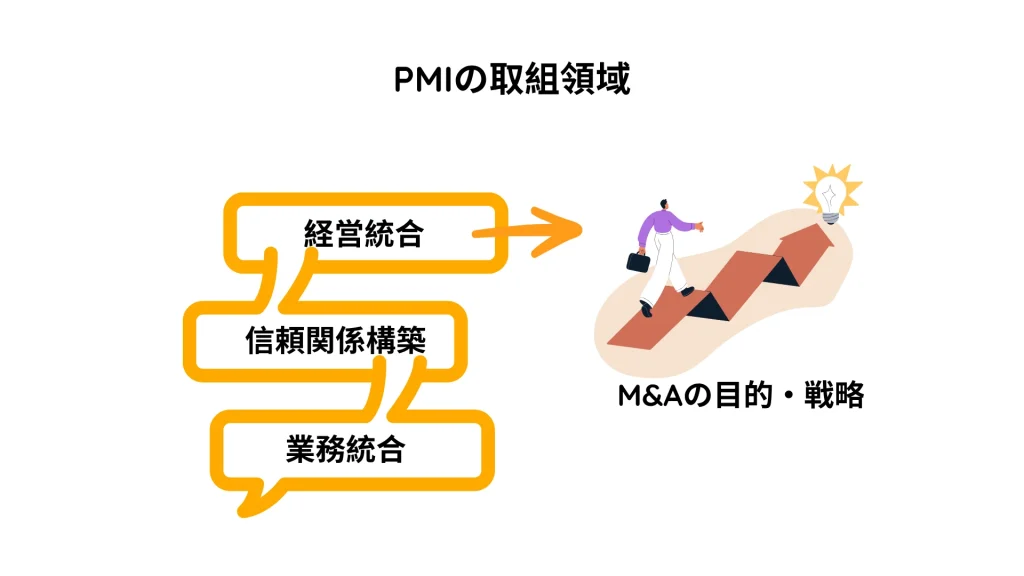

中小企業庁が策定した「中小PMIガイドライン」でも、PMIの取り組み領域は「経営統合」「信頼関係構築」「業務統合」の三つに分類され、このうちまず最初に求められるのは「経営統合」です。

そして、この「経営統合」の第一歩こそ、「何のためのM&Aか?」という根本的な問いに対する明確な答え(M&A戦略)を、売り手企業の従業員に誠実に伝えることなのです。では、なぜこのM&A戦略の伝達が、信頼関係を築き、離職防止に直結するのでしょうか?

「腹落ち感」の醸成

ここで、買い手経営者がM&Aの目的を自身の言葉で明確に伝えることは、従業員の不安や不信感を払拭し、「信頼関係の構築」に繋がります。不確実な状況下では様々な憶測や解釈が生まれますが、経営者が自らの想いを明確にし、それを関係者間で徹底的に議論し、共有するプロセスが極めて重要です。反対意見も受け止めながら、M&Aの目的をストーリー化して語りかけることで、従業員は「そういうことなら」と納得し、M&Aに対する「腹落ち感」を得ることができます。

「一体感」の醸成

M&Aの目的が明確に伝わり、従業員が「腹落ち」すれば、彼らは「全社一丸となって新しい会社を盛り上げていこう」という一体感を持つことができます。それは、新しい環境でモチベーション高く働き続けるための、何よりの原動力となります。これにより、キーパーソンの離職が始まる最悪のシナリオを回避し、人材流出に歯止めをかけることが可能になるのです。

したがって、M&Aの「目的」を明確にし、その戦略を買い手経営者自身の言葉で、関係者全員が「腹落ち」するまで伝え、共有し続けること。それが、従業員の心をつなぎ止め、M&Aを成功に導くための、最も重要で、唯一の解決策となるのです。

まとめ:M&Aは「人」で決まる。戦略的PMIで未来への投資を成功させる

繰り返しお伝えしていますが、M&Aは、単に契約書にサインして終わりではありません。むしろ、そこからがM&Aの真のスタートであり、「本番」です。そして、その成否はPMIにかかっています。

PMIに失敗すると、「何が悪いのか分からない、静かな離職」が始まり、事業継続すら困難になる可能性があります。その根底にあるのは、M&Aによって、従業員が働き続けてきた理由(経営者への共感・会社への一体感)が失われてしまうという、「人」の心の問題です。

この状況を打開する鍵は、「何のためのM&Aかという戦略を、買い手経営者自身の言葉で伝え、“腹落ち感”を得ること」。 この「腹落ち感」こそが、従業員の不安を解消し、信頼関係を築き、キーパーソンの離職を防ぐことに直結します。

M&Aは、単なる企業の売買行為ではありません。それは、新たな価値(シナジー)を創造し、事業を未来へと繋ぎ、持続的な成長を目指すための**「未来への投資」**です。この貴重な投資を実りあるものにするためには、PMIの重要性を深く理解し、計画的に、そして何よりも「人」の心に火を灯す丁寧な取り組みが不可欠です。

M&Aをご検討されている中小企業の経営者の皆様、M&Aの成功は、明確な目的を持ち、その実現に向けてPMIを計画的に進めることが鍵となります。まずは「なぜM&Aを行うのか」という目的を明らかにすることから始めましょう。

最後に

羽田中小企業診断士事務所では、PMI専門家がお客様のM&Aの目的に深く寄り添い、貴社と相手企業の特性に合わせて、最適なPMI支援をカスタマイズしてご提供いたします。

PMI支援に関するご相談は無料で承っております。M&Aの準備段階やM&A成立後でもご相談可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

羽田中小企業診断士事務所

代表 はださとる(PMI戦略コンサルタント)

\SNSでもPMIに関する情報を発信しています。応援よろしくお願いします。/

X:https://x.com/PMI_31K

note:https://note.com/pmi_31k