M&A成功の鍵は「PMIの順番」にあり。8割が知らない戦略的PMIの3つのプロセス

皆さん、こんにちは!M&Aのシナジー効果を最大化させるPMIの専門家、中小企業診断士のはださとる(PMI戦略コンサルタント)です。

羽田中小企業診断士事務所では、PMI支援を通じて「M&Aの成功」を実現するため、情報発信をしています。

今回の記事でわかること

M&Aが4件に1件が失敗する理由とPMIの影響力について

「中小PMIガイドライン」が示すPMI成功のための正しい順番

PMIを進めるための注意すべきポイントとM&A成功へ導く実践的なヒント

M&Aは、企業の成長戦略や事業承継の手段として、近年その件数が倍増しています。しかし、その裏側でM&Aの4件に1件が期待を下回る効果に終わり、失敗しているという厳しい現実があることは、あまり知られていません。

この失敗の主な原因は、M&A成立後の統合作業、すなわちPMI(Post-Merger Integration)の計画不足にあると指摘されています。多くの中小企業経営者がPMIの重要性を認識しつつも、「具体的に何をすればいいか分からない」という悩みを抱え、PMIの実施率はわずか19%と低迷しているのです。

では、もしM&A後に明確な戦略が描かれず、闇雲なPMIを進めてしまった場合、組織はどうなってしまうのでしょうか?

関連記事「PMIの重要性・認知度」に関して

関連記事「闇雲なPMIを進めてしまった…PMI失敗リスク」に関して

今回は、良かれと思って実施したPMIの施策が、PMIを実行する順番を間違えたことが原因で、組織を迷走させ”事業存続の危機”を招いてしまう。このような恐ろしいメカニズムを詳しく解説していきます。

【結論】戦略なきPMIは「正しい順番」を狂わせ、組織を迷走させる

いきなり結論から申し上げます。 戦略なきPMIが失敗する根本的な原因は、取り組むべき施策の「正しい順番」を間違えてしまうことにあります。

中小企業庁の「中小PMIガイドライン」では、PMIで取り組むべき領域として、理想的な順序が示されています。それは、まず「経営統合」を行い、その後に「信頼関係構築」、そして最後に「業務統合」という順番です。

しかし、多くの失敗事例では、最も重要で土台となる「①経営統合」を飛ばして、「②信頼関係構築」もしくは「③業務統合」から始めてしまうのです。業務統合には、オフィスの統合によるコスト削減や、会計ソフトの統合などが該当します。

PMIを取り組む順番で結果が左右するのですね…知らなかったです

基礎工事をせずに、いきなり家の内装工事から始めるようなものです。どんなに美しい壁紙を貼っても、家は必ず傾き、やがては崩壊してしまいます。

なぜ「経営統合」がすべての土台なのか?

では、なぜ「経営統合」がこれほどまでに重要で、最初に取り組まなければならないのでしょうか。

それは、M&A直後の売り手企業従業員の、非常にデリケートな心理状態に理由があります。多くの中小企業で、優秀なキーパーソンが働き続ける理由は、突き詰めると以下の2点に集約されることが多いからです。

- 経営者が好き: 尊敬する経営者の人柄やビジョンに惹かれている。しかし、M&Aによってその経営者は会社を退任してしまいます。

- 会社が好き: 仲間と共に成長させてきた会社の一体感や文化に愛着がある。しかし、M&Aによってその愛する会社は事実上なくなり、知らない会社の一部となってしまいます。

このように、彼らが会社に貢献してきたモチベーションの源泉が、M&Aを機に根底から崩されてしまう。これが、彼らが非常に繊細で、不安を抱えやすい心理状態にある根本的な理由なのです。

この心理状態にある彼らにとってM&Aは、ある日突然告げられた、自分たちの知らないところで決められた「他人事」であり、「これから自分たちの待遇はどうなるんだろう?」という巨大な「不安」が生まれます。さらに、PMIの統合作業が始まると業務負担が増えることへの「不満」も加わります。

このような状況で、いきなり交流会を開いたり、新しい制度を導入したりしても、彼らの心には響きません。

M&Aのような不確実で混乱した状況では、人々は自分なりに状況を解釈しようとします。この時、経営者が「我々はこの船で、この目的地を目指す」という明確なストーリーを提示しなければ、組織はバラバラの解釈のまま漂流を始めてしまうのです。

「経営統合」の核心とは、この根本的な不安と不満を解消するために、「何のためのM&Aか?」という問いに対する明確な答え(M&A戦略)を、買い手経営者自身の言葉で、誠実に伝えることにあります。この「経営統合」を通じて、M&Aの目的を従業員が「自分事」として「腹落ち」して初めて、次のステップである「信頼関係構築」が意味を持つことになります。

【失敗事例】“仲良しグループ”は、なぜ「一体感」になれなかったのか?

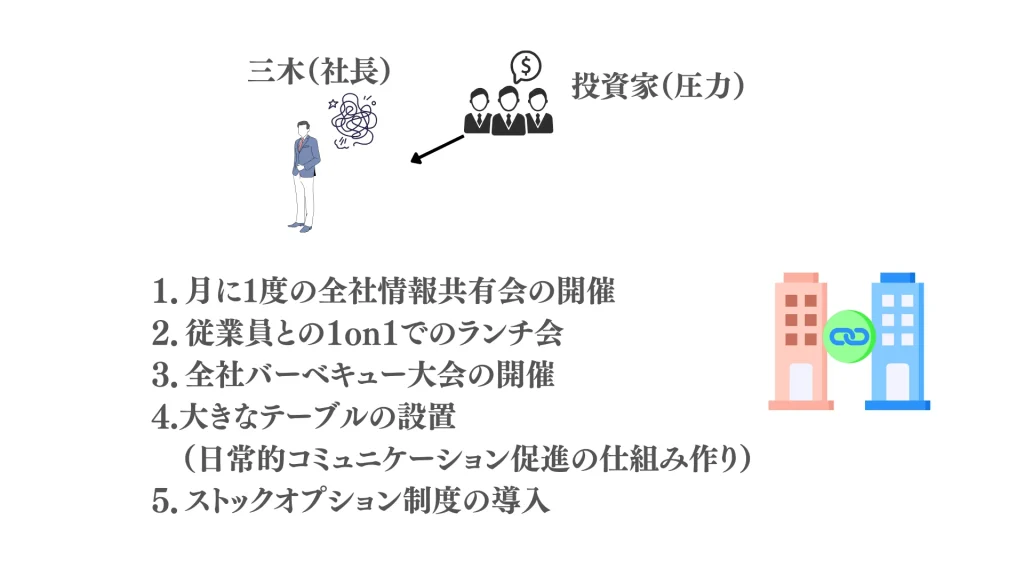

ここで、まさにこの「正しい順番」を間違えたことで、組織が迷走してしまった三木社長(仮名)の事例をご紹介します。

M&A後、キーパーソンの離職が始まり、三木社長は窮地に立たされます。買収した企業の価値は、優秀な人材がいてこそです。従業員が辞めていくことで企業の価値は日に日に棄損し、三木社長は投資家から強烈なプレッシャーを受けることになりました。

追い詰められた三木社長は、事態を好転させようと、考えうる限りの施策を実行します。

- 月に1度の全社情報共有会

- 従業員との1on1でのランチ会

- 全社バーベキュー大会

- コミュニケーションを促すための大きなテーブルの設置

- ストックオプション制度の導入

しかし、何をやってもうまくいきませんでした。 これらの懸命な努力の結果、両社の従業員間の風通しはよくなり、表面的な「仲良しグループ」になることはできました。ですが、肝心の「全社一丸となって、一緒に成長させていこう」という「一体感」は一向に生まれず、離職の流れは止まりません。

最も恐ろしいのは、社長自身が「こんなに頑張っているのに、何が悪いんだ?」と、原因が分からないまま、組織が崩壊していくのをなすすべなく見ているしかない状況に陥ってしまったことでした。

彼の失敗の本質は、努力や施策が足りなかったことではありません。土台となる「経営統合」、つまり「何のためにM&Aを行ったのか」という目的の共有を後回しにしてしまったこと。ただその一点にあったのです。

まとめ:M&Aは「ご縁」、PMIは「戦略」。正しい順番で未来への投資を成功させる

M&A(マッチング)は「ご縁」かもしれませんが、PMIは明確な「戦略」です。

三木社長の事例が示すように、戦略なきPMIは、良かれと思って行った施策すらも空回りさせ、組織を迷走させます。その根本原因は、取り組むべきことの「正しい順番」を間違えていることにあります。

従業員同士を「仲良し」にさせる前に、まずやるべきことがあります。 それは、M&Aの目的を明確に定義し、共有し、納得してもらう「経営統合」です。この土台があって初めて、信頼関係が生まれ、業務の統合もスムーズに進み、組織に真の「一体感」が生まれるのです。

M&Aは、契約成立がゴールではありません。それは、新たな価値を創造し、事業を未来へと繋ぐための「未来への投資」です。この貴重な投資を成功させるために、どうか「正しい順番」を間違えないでください。

まず「経営統合」から着手し、M&Aを「自分事」として推進していくこと。それこそが、あなたの会社を成功へと導く道筋なのです。

最後に

羽田中小企業診断士事務所では、PMI専門家がお客様のM&Aの目的に深く寄り添い、貴社と相手企業の特性に合わせて、最適なPMI支援をカスタマイズしてご提供いたします。

PMI支援に関するご相談は初回無料で承っております。また、M&Aの準備段階やM&A成立後でも、お気軽にご相談いただけます。

羽田中小企業診断士事務所

代表 はださとる(PMI戦略コンサルタント)

\SNSでもPMIに関する情報を発信しています。応援よろしくお願いします。/