M&Aの失敗率は約25%!PMI実施前の目的設定がカギである理由を解説

皆さん、こんにちは!M&Aのシナジー効果を最大化させるPMIの専門家、中小企業診断士のはださとる(PMI戦略コンサルタント)です。

羽田中小企業診断士事務所では、PMI支援を通じて「M&Aの成功」を実現するため、情報発信をしています。

今回の記事でわかること

M&Aの成功率を高めるには「PMI前の目的設定」が不可欠

中小企業がPMIに失敗しやすい2つの主な原因

M&Aの目的を明確化する5つの成長戦略フレームワーク

最近、M&Aという言葉を耳にする機会が本当に増えましたよね。2025年7月10日の日経新聞では、「日本勢M&A最大31兆円 世界の1割超1〜6月、バブル期以来 資本効率求め再編」という記事が一面でした。M&Aは、企業の成長戦略としてだけでなく、後継者不足を解決するための事業承継としても、重要な選択肢となっています。

しかし、私が日々多くの経営者とお話しする中で、リアルな不安の声をたくさんお聞きします。

M&Aは、本当に投資に見合うリターンが得られるのか不安です…

もし多額の投資をして失敗したら…どうしましょう

そのお気持ち、痛いほどよく分かります。M&Aは、会社の未来を左右する大きな決断です。その不安と真摯に向き合うことこそ、成功への第一歩だと私は考えています。

今回のコラムでは、皆さんが抱えるそんな不安や疑問にしっかりお答えするため、M&Aの成功確率を上げ、その後のPMI(M&A後の統合プロセス)を成功に導くために、PMI実施前に必ずやるべき必須アクションについて、私の経験も交えながら、できるだけ分かりやすくお話ししたいと思います。いきなり結論からお伝えしますね。 M&Aの成功の鍵、それは「何のためにM&Aを行うのか」という目的を明確に設定し、その内容を関係者全員で「腹の底から納得するまで共有・合意する」こと、これに尽きます。

なんだ、そんな当たり前のことですか…

しかし、この「当たり前」ができていないために、多くのM&Aが期待通りの成果を出せずにいるのです。

なぜそう言えるのか、これからじっくりとご説明していきますね。

なぜPMI実施前の「目的設定」がM&A成功の要となるのか?

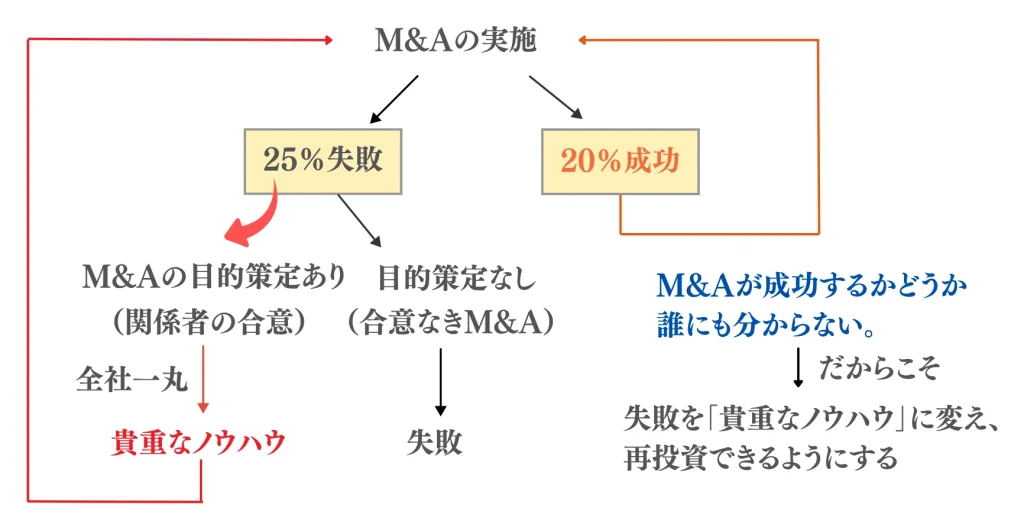

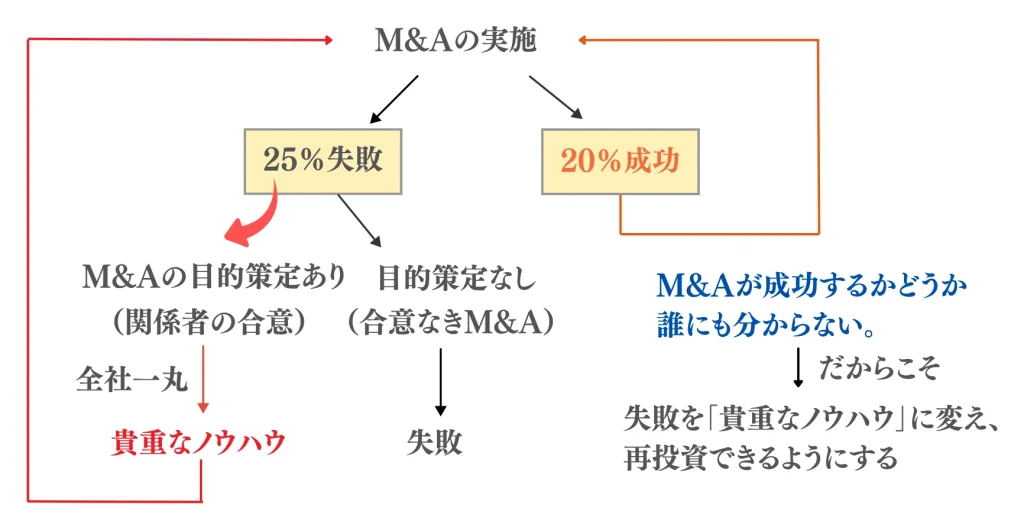

理由1:M&Aの約25%が失敗するからこそ、「失敗から学ぶ仕組み」が必要

M&Aの成功率について、どのようなイメージをお持ちでしょうか? 中小企業庁が公表している「中小PMIガイドライン」によると、M&Aを実施した企業の実に4件に1件(24%)は、当初の期待を下回る結果に終わると言われています。 これは、多大な時間とコストを投じて成立させたM&Aが、決して安泰ではないという厳しい現実を示しています。

どんなに綿密に計画を立てても、予期せぬ問題は起こるものです。特にM&Aは限られた時間と情報の中で意思決定をする必要があり、どこまで慎重に対応したとしても、M&Aが本当に成功するかどうかは、誰にも分かりません。正直、やってみないと分からないところがあります。

では、成功が不確実なこの挑戦に、私たちはどう向き合えば良いのでしょうか? ここで視点を変えてみましょう。大切なのは、M&Aを「成功か、失敗か」の二元論で捉えることではありません。そうではなく、「失敗さえも会社の貴重なノウハウに変えて、次の成長投資に再活用できる仕組み」を持つことなんです。

PMIの失敗を再投資するためのフロー図

なるほど…「成功か失敗か?」どちらかしか考えていませんでした。

実際に、M&Aを通じて大きく成長している企業は、過去の小さな失敗や成功体験から学び、それを次のM&A戦略に活かしています。

いわば、組織全体が「学習」しているんですね。

そして、この「学習する仕組み」の土台となるのが、「何のためにこのM&Aを行うのか」という明確な目的です。

もし目的が曖昧なまま進めてしまうと、M&Aがうまくいかなかった場合、「何が原因で」「何を目指していた上での失敗なのか」が分からず、何の教訓も得られません。時間とお金を失うだけで終わってしまいます。目的が曖昧なまま巨額の投資が失敗すれば、経営層が責任の所在を巡って対立し、組織が空中分解してしまう…なんていう悲劇も、残念ながら現場では起こり得ることなんです。

しかし、目的が明確であれば、「あの目標に対して、この部分が足りなかった」「次はこう改善しよう」という具体的な学びを得て、それを未来の成功の糧にすることができるのです。

理由2:M&Aの目的設定がPMI(統合作業)の羅針盤になる

M&Aの成否を分ける最大の鍵が、「PMI」であることは、皆さまも耳にしたことがあるかもしれません。PMIとは、M&A成立後に、買い手と売り手の会社を一つの組織として円滑に機能させるための、非常に複雑で地道な統合プロセスのことです。

M&Aで有名なニデック株式会社の永守会長も、「M&Aを登山に例えると、成約時点ではまだ二合目。その後はPMIという難しい作業が待っている」と語っているように、このPMIこそがM&A成功への険しい道のりそのものなのです。

M&Aのプロセスは、大きく3つのフェーズに分けることができます 。

戦略フェーズ

「何のためにM&Aを実施するのか?」という目的を明確化する、旅の始まりです 。

取引フェーズ

その目的が本当に実現可能か、相手企業を調査し、交渉する段階です 。

PMIフェーズ

M&A成立後、戦略フェーズで定めた目的を具体的な形にして実現させる、旅の最終目的地です 。

PMIとは、そもそも「目的を実現させるための活動」なんです 。

もし、この「目的」という羅針盤がなければ、PMIという航海で、私たちはどこに向かって船を進めれば良いのか分からなくなってしまいます。結果として、「M&Aが成功したかどうか」を測ることさえできなくなってしまうのです。

M&Aの目的設定は具体的にどうするのか?

ここまで、「目的設定」がなぜ重要かをお話ししてきました。ここからは、「では、具体的にどうやってその目的を設定すればいいの?」という疑問にお答えしていきます。

Step1:M&Aの目的を「5つの成長戦略」で具体化する

M&Aの目的は案件ごとに様々ですが、その多くは「売上・市場シェアの拡大」といった「成長」を目指すものです 。しかし、先ほどもお伝えした通り、「売上を伸ばす」というだけではスローガンに過ぎず、具体的な行動には繋がりません。

大切なのは、「どの方向に、どうやって成長するのか」という具体的な「成長の方向性」を、経営陣が明確に描くことです。 これは、主に以下の5つの戦略に分類できます。皆さまの会社はどれに当てはまるか、少し考えてみてください。

市場浸透型

例えば、地域密着の建設会社が、隣の市で同じ事業を営む競合他社を買収して、営業エリアとシェアを一気に拡大するようなケースです。

製品開発型

例えば、長年シニア層向けの健康食品を扱ってきた会社が、若者向けのプロテインブランドを買収し、既存の販売網を活かして新たな顧客層にアプローチするようなケースです。

市場開拓型

例えば、国内では高いシェアを誇る機械メーカーが、東南アジアに強い販路を持つ現地の販売代理店を買収し、海外市場へ本格的に進出するようなケースです。

多角化型

これは少し挑戦的です。例えば、ITシステム開発会社が、全くの異業種である介護施設を買収し、「IT×介護」という新たな事業の柱を創造するようなケースです。

垂直統合型

例えば、こだわりのパンを製造している会社が、良質な小麦を生産する農家や、自社製品を販売してくれるカフェを買収し、原材料の安定確保から販売までを一貫して手掛けるケースです。

このように、自社のM&Aがどの戦略に当たるのかを具体的に定義することで、初めてPMIで何をすべきかが見えてきます。

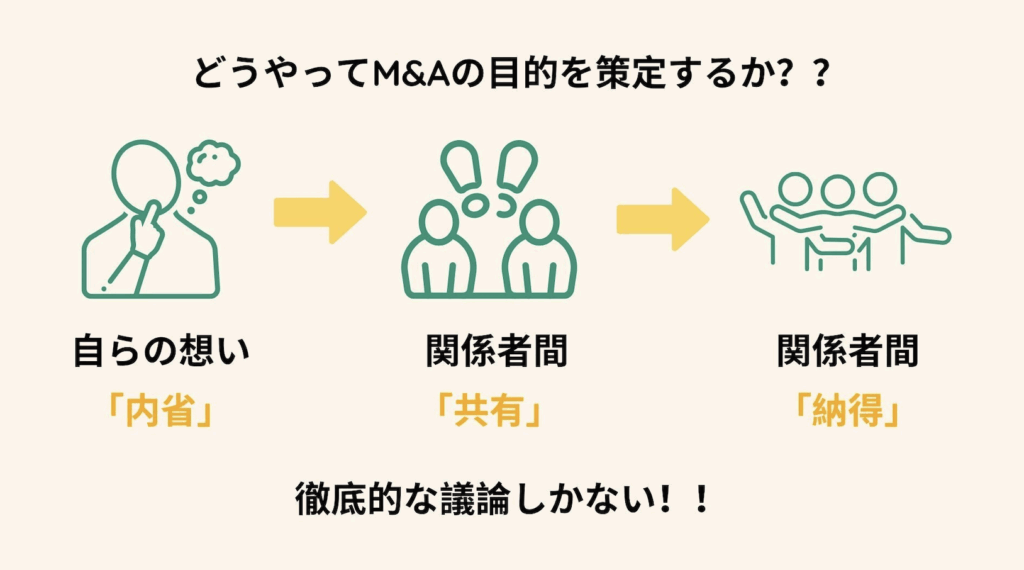

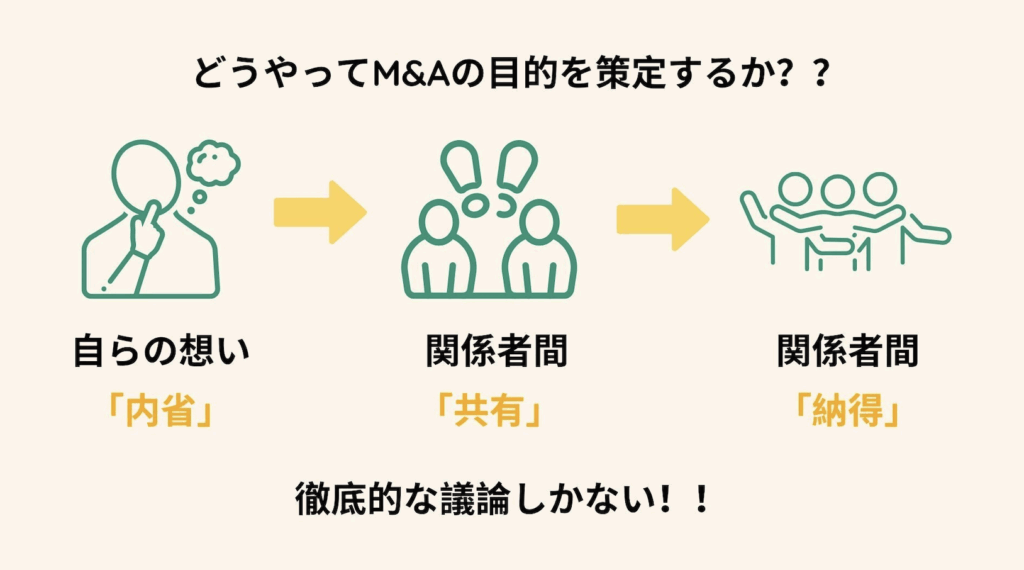

Step2:「徹底的な議論」で関係者の“腹落ち”を目指す

目的の方向性が定まったら、次が最も重要で、そして最も難しいプロセスです。それは、関係者全員がその目的に「腹落ち」する(心から納得する)まで、徹底的に議論を重ねることです。

これには近道はなく、以下の3つのステップを通じて、徹底的に議論を重ねていくことが大切です。

内省(自分の想いを明確にする)

まずは、他の誰でもなく、経営者であるあなた自身が「なぜ、このM&Aをやるんだ?」と自問自答することから始まります 。会社の歴史、創業時の想い、将来どんな会社にしたいのか、自社の本当の強みは何か、社員たちの顔を思い浮かべながら、その想いを言葉にしてみてください 。これが、すべての議論の原点となります 。

関係者間での共有(あるべき姿を共有し、議論を深める)

次に、その熱い想いを、役員や幹部社員など、M&Aの中核を担うメンバーと共有します 。大切なのは、一方的に話すのではなく、彼らの意見にも真摯に耳を傾けること。時には、反対意見や、想定していなかったリスクを指摘されることもあるでしょう 。しかし、その健全な衝突こそが、目的をより強固なものへと磨き上げてくれるのです 。

関係者間で納得(腹落ちするM&Aに)

そして最後は、議論を尽くした上で、関係者全員がM&Aの目的に心から納得し、「よし、この目標に向かって全員で進もう!」と思える状態を作り上げることです 。これは組織心理学で「センスメイキング」とも呼ばれる考え方で、不確実な状況下でも、メンバーが「自分たちの仕事には、こういう意味があるんだ」という共通認識を持つことで、組織が一体となって困難に立ち向かえるようになると言われています。まさに、「全社一丸」のM&Aの土台が作られる瞬間です 。

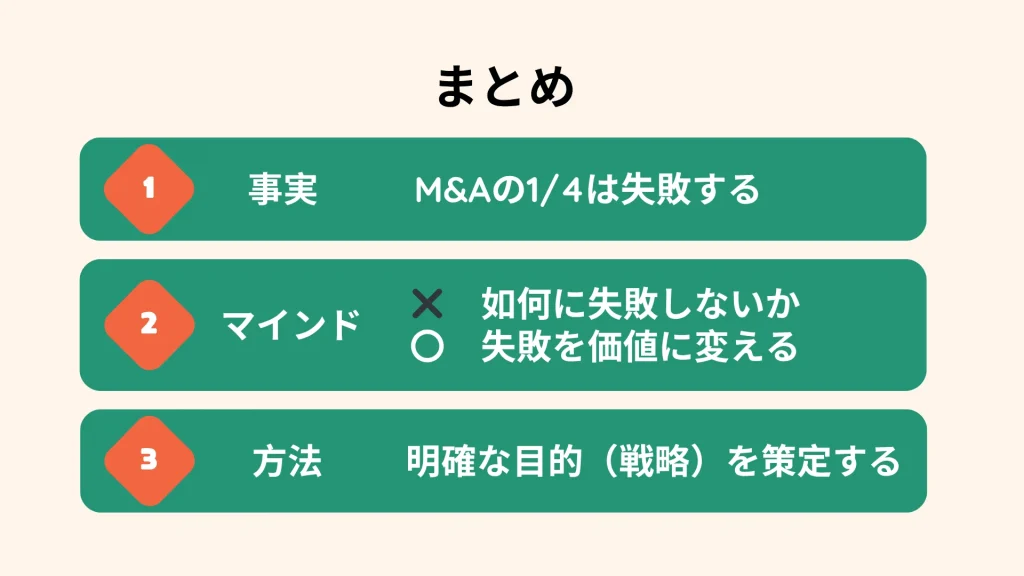

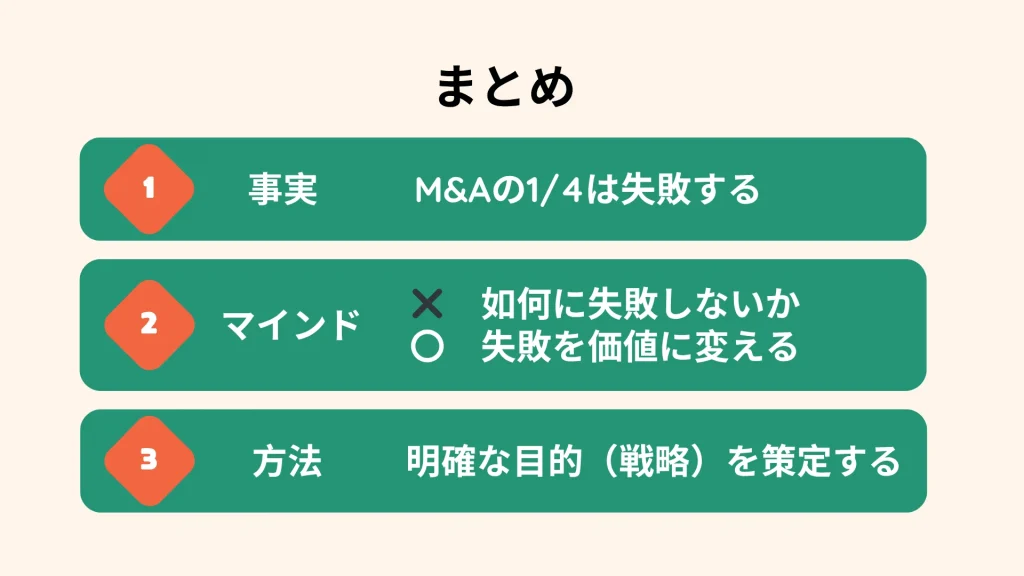

まとめ:M&Aを「成功か失敗か」の博打にしないために

いかがでしたでしょうか。 今回のコラムでは、M&Aにおける「目的設定」の重要性について、様々な角度からお話ししてきました。

私がコンサルティングの現場で一貫してお伝えしているのは、「M&Aは、結局のところ“やってみないと分からない”」という、ある種の割り切りを持つことの重要性です。どんなに専門家が詳細な企業調査(デューデリジェンス)を行い、緻密な事業計画を立てたとしても、未来の市場環境や組織までを完璧に予測することは誰にもできません。

そして事実として、M&Aの約4分の1は、残念ながら当初の期待を下回る結果に終わります。これは、私たちが真摯に受け止めなければならない現実です。

では、成功が保証されていないこの大きな挑戦に、私たちはどう向き合うべきなのでしょうか?

だからこそ、本記事で繰り返しお伝えしてきた「しっかりとしたM&Aの目的(なぜ、我々はこのM&Aを実施するのか?)を策定すること」が、何よりも重要になるのです。

目的策定の本当の価値は、単に成功確率を上げるためのものではありません。 その最大の価値は、たとえM&Aが期待通りの結果にならなかったとしても、その挑戦を「価値ある失敗」に変え、会社の血肉となる「貴重なノウハウ」として次に活かせる仕組みを創ることにあります 。

明確な「目的」という基準があれば、PMIにおいて「なぜうまくいかなかったのか」「目標達成のために何が足りなかったのか」を具体的に分析し、次の戦略に活かすことができます。しかし、目的が曖昧なままでは、失敗はただの「損失」として記憶され、組織に深い傷を残すだけになってしまうでしょう。

皆さんの会社の未来を賭けた貴重な挑戦を、単なる「成功か失敗か」の博打にしないために。まずは、PMI(M&A後の統合作業)の計画を立てるその前に、「我々は何のためにM&Aをやるのか?」という問いと、徹底的に向き合うことから始めてみてください。そのプロセスこそが、会社の未来を創る最も確かな一歩となるはずです。

皆さんの会社の未来を賭けた貴重な挑戦が、実りあるものになることを心から願っています。

羽田中小企業診断士事務所では、PMI専門家がお客様のM&Aの目的に深く寄り添い、貴社と相手企業の特性に合わせて、最適なPMI支援をカスタマイズしてご提供いたします。

PMI支援に関するご相談は初回無料で承っております。また、M&Aの準備段階でも、お気軽にご相談いただけます。

羽田中小企業診断士事務所

代表 はださとる(PMI戦略コンサルタント)

\SNSでもPMIに関する情報を発信しています。応援よろしくお願いします。/

X:https://x.com/PMI_31K

note:https://note.com/pmi_31k